Lumière sur le coût environnemental de l’intelligence artificielle 4 avril 2025

L’environnement et le numérique est le thème de l’édition 2025 de la Semaine de l’environnement. Le numérique, l’intelligence artificielle et l’écocitoyenneté se sont rapidement imposés comme sujets de l’heure pouvant être rattachés au nouveau Plan stratégique 2025-2030 par le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE).

« Nous [le CACE] avons saisi cette opportunité pour collaborer avec le Bureau du numérique du Cégep. Nous savions que les membres du Bureau travaillent sur un guide des principes directeurs pour l’usage réfléchi de l’IA, dans lequel il y a une orientation en lien avec l’environnement. Ils nous ont fait part de suggestions et fourni du contenu pour alimenter les activités de la semaine. » – Marie-Hélène Ouellet, Conseillère en adaptation scolaire et en services adaptés et membre du CACE

Pour une meilleure compréhension de la pollution numérique

Parmi, les activités offertes cette année, un jeu-questionnaire a permis de sensibiliser les répondants sur différents thèmes de l’univers du numérique, dont les impacts environnementaux parfois sous-estimés du public. La pollution numérique y a également été définie. Elle désigne « l’ensemble des impacts environnementaux négatifs du numérique, comprenant la production et l’élimination des appareils, les infrastructures d’Internet, les centres de données et l’activité en ligne des utilisateurs. » – Source : La vitrine linguistique

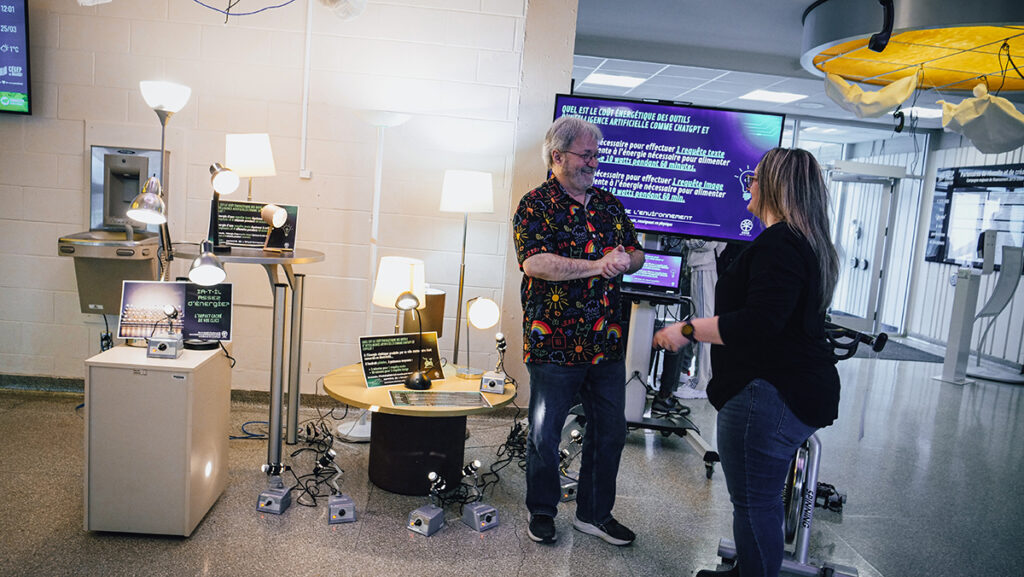

Un kiosque a également été animé dans le but de faire prendre conscience du coût environnemental de l’intelligence artificielle (IA). Le défi consistait à illustrer concrètement la consommation énergique reliée à l’utilisation d’un outil d’IA générative, c’est-à-dire, un outil qui crée de nouveaux contenus textuels, des images ou de la musique, comme ChatGPT. Grâce à la collaboration de Sébastien Godin-Proulx, enseignant en physique, il a été possible de convertir une requête IA en ampoules électriques et en énergie à déployer sur un vélo stationnaire.

Ainsi, la communauté collégiale a pu découvrir qu’une requête de texte ChatGTP consomme la même énergie qu’une ampoule de 10 watts allumée pendant 1 h, alors qu’une recherche traditionnelle avec Google représente 3 secondes. Plus gourmande, une image générée avec l’IA consomme l’équivalent de 20 ampoules de 10 watts allumées pendant 1 heure.

« J’aime vraiment le comparatif avec le vélo stationnaire. Cela permet d’illustrer combien de temps il faut pédaler pour produire en énergie physique (cinétique) l’équivalent de l’énergie électrique consommée par une requête. À titre d’exemple : pour un texte généré à l’aide de l’intelligence artificielle générative, c’est 3 minutes de vélo qui sont nécessaires, pour une image, c’est 1 h de vélo. En revanche, si on faisait une requête sur Google typique, 15 secondes de pédalage suffisent. C’est très concret comme comparatif. » – Julie Moore Gagné, conseillère en environnement

Optimiser sa requête pour réduire son empreinte

Cherchant à outiller les membres de la communauté pour développer de meilleurs comportements numériques, Serge Mercier, techno pédagogue au Cégep de Granby, a collaboré afin de proposer une stratégie pour bien guider l’intelligence artificielle. Planifier sa requête permet de limiter le nombre d’interactions nécessaires pour obtenir un résultat satisfaisant. Une étape qui réduit l’impact énergétique et environnemental de l’utilisation de l’IA. Voici sa recette du succès :

- Contexte : Fournir un contexte clair pour guider l’IA. Ex.: niveau scolaire, matière, sujet, etc.

- Objectif : Définir explicitement ce qui est attendu de la requête. Ex. : explication, résumé, liste d’idées, etc.

- Détails spécifiques : Inclure des informations précises pour obtenir une réponse ciblée. Ex. : noms, dates, termes techniques, etc.

- Posture : Indiquer la posture souhaitée, comme le ton ou le niveau d’expertise. Ex. : « Explique comme à un étudiant de cégep » ou « Donne une analyse critique ».

- Format : Préciser le format de la réponse (paragraphe, liste à puces, etc.) et le style d’écriture attendu (Ex. : poème, opinion, etc.).

- Exemples : Si possible, fournir un exemple ou un modèle pour orienter l’IA vers une réponse conforme à vos attentes.

- Rétroaction : Après une première réponse, donner des indications pour affiner ou clarifier les résultats. Ex. : « Reformule de manière plus simple » ou « Ajoute plus de détails sur cet aspect ».

Une conférence inspirante

La communauté collégiale a été gâtée le jeudi midi puisque Josiane Van Dorpe, programmeuse généraliste chez Ubisoft, était la conférencière invitée de cette édition.

La conférence abordait l’impact écologique et humain du numérique et de l’intelligence artificielle, le cycle de vie des technologies et ses coûts énergétiques et sociaux, tout en proposant des solutions pour une utilisation plus responsable. Les gens du public ont également pu apprendre comment il est possible de faire coexister la transition numérique et la transition écologique.

« Un des points saillants, qui était très intéressant, c’est que Josiane nous a aidés à mieux comprendre la consommation en énergie de l’univers du numérique, l’aspect caché. Les données que l’on stocke dans les infonuagiques, par exemple, sont hébergées dans des centres très énergivores. Les serveurs génèrent énormément de chaleur et il faut les refroidir, donc il y a un coût énergétique. La climatisation de ces centres produit énormément de gaz à effet de serre à travers le monde. » – Julie Moore Gagné

Réduire l’impact du numérique également par le recyclage

Cette semaine d’activités était une occasion d’informer la communauté collégiale sur des moyens de réduire l’impact du numérique. Parmi les gestes simples : recycler les produits électroniques.

D’ailleurs, l’édition 2025 a inauguré une nouvelle exposition de Serpuariens, installée temporairement dans le hall d’entrée.

« On a voulu représenter l’univers du numérique par les suspensions de câble et de nuage représentant le « cloud ». Une belle structure de différents éléments de l’univers du numérique en fin de vie, soit des câbles, des tours d’ordinateurs, des cellulaires, un fax, une vieille télé a été créée pour rappeler que c’est aussi ça la pollution numérique. On voulait sensibiliser sur l’importance de rapporter les déchets électroniques dans les points de dépôt exprès pour ça au Québec. Ça permet de recycler des composantes et d’éviter l’extraction de ressources, dont des métaux rares. On peut tout simplement revaloriser ceux qui sont contenus dans ces appareils-là. » – Amélie Demers, animatrice à la vie étudiante et membre du CACE.

Les membres de la communauté collégiale, qui souhaitent poursuivre la réflexion sur l’impact du numérique ou sur l’intelligence artificielle, peuvent consulter des ressources sur le sujet à la bibliothèque du Cégep, ou communiquer avec Serge Mercier.